京雄律所·实务启示 | 股权转让纠纷中合同履行主体的认定困境与裁判规则·王广利律师

▼

在民商事活动中,当事人根据实际情况需要,可能会前后签订数份合同,在这数份合同中,可能约定的履行主体不同、价款不同、履约时间不同等,如果对这些签订的合同没有好的风险把控,制定严格的约定与规制,将会带来严重的法律后果。

下面王广利律师以一个实际代理的案件为例,谈一谈基于“阴阳合同”纠纷如何认定合同履行主体问题。

▼

2022年1月,转让方(以下简称“原告”)与受让方(以下简称“被告一”)签订《股权转让协议》(以下简称“原协议”),约定原告将其持有的目标公司(某市场管理公司)25%股权转让给被告一,转让总价款429万余元,分4个自然年分期支付(2022年至2025年期间分8期支付)。协议同时约定,原告需配合被告一完成目标公司及关联企业(包括餐饮、物业、市场管理等5家公司)的工商变更登记手续。

协议签订后,原告依约履行了全部义务:注销关联餐饮公司、完成多家关联企业股权变更登记并退出,目标公司股权变更登记手续亦按被告一指示完成。但被告一未直接支付款项,而是通过其实际控制的目标公司(以下简称“被告二”,持股65%)及另一关联方(某正合控股公司)支付部分款项(合计155万余元)。

2022年10月,双方为配合税务申报,签署了一份《股权转让协议》(以下简称“0元协议”),约定原告将目标公司25%股权以0元价格转让给被告二,并完成工商变更登记。

后被告一未依约支付股权转让价款,原告诉至法院要求被告一支付剩余股权转让款274万余元及违约金,被告二承担连带责任;被告一主张,双方已通过“0元协议”解除原协议,且被告反诉要求原告返还已收被告个人支付给原告的15万元。

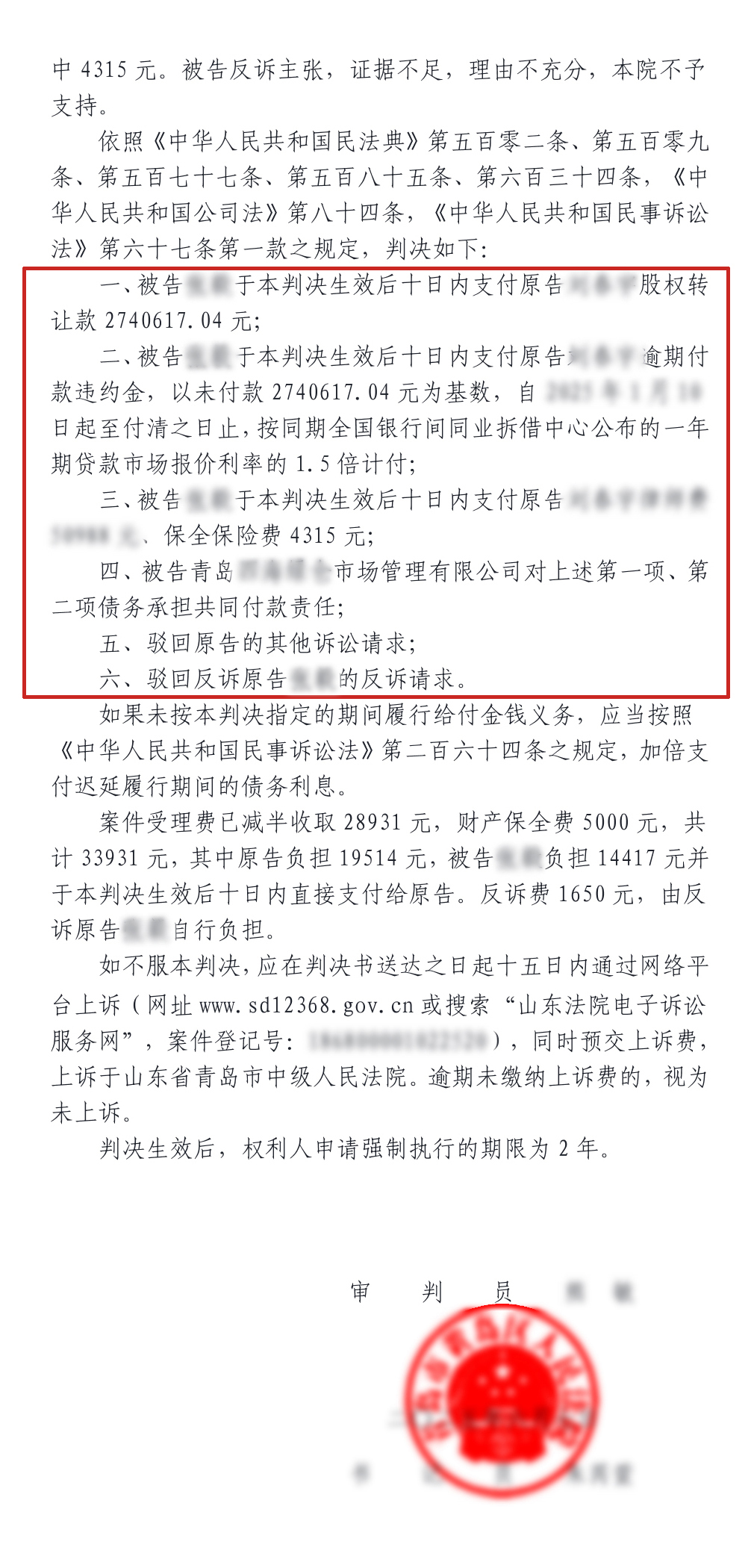

↑ 本案一审判决书

▼

一审法院判决被告一于判决生效后十日内支付原告剩余股权转让款274万余元及逾期利息;被告二对上述债务承担连带责任。

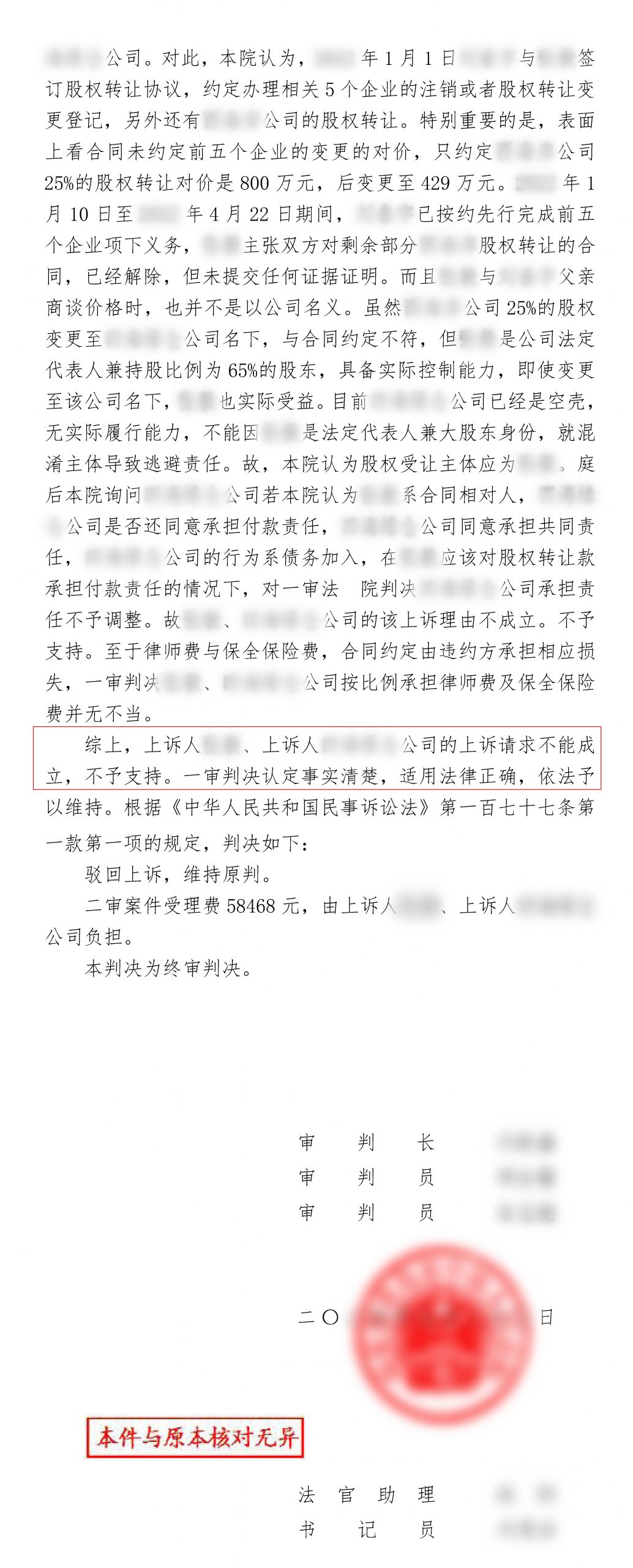

被告上诉,二审维持原判。

↑ 本案二审判决书

▼

本案核心争议在于:股权变更至被告二名下后,原协议的履行主体是否发生变更?被告一与被告二应否共同承担付款责任?

在股权转让纠纷中,履行主体的认定需结合合同约定、实际履行行为及意思表示真实性综合判断,避免形式主义裁判。根据本案实际结合我国法律法规规定,我方提出以下代理意见:

(一)原告与被告一签署《股权转让协议》后,被告始终是通过其所控制掌握的关联公司实际履行双方之间的协议。

原告按照被告一的要求,与被告二(原告一实际控制的空壳公司)办理股权变更登记手续,是为了履行原告与被告一之间的《股权转让协议》。被告二是被告一指定的目标股权的受让方,是被告一履行涉案转让协议的工具。

1、被告二仅仅是被告一指定的用来履行转让协议涉及目标公司股权部分义务的工具。

2、向原告支付款项的几家公司均由被告实际控制,从付款主体混同、股权登记操作等事实可以看出,被告一系实际权利义务人。若仅依据协议形式外观认定被告二为受让方,无疑将纵容被告一通过关联公司转移资产、逃避债务。

(二)原告与被告一签订的《股权转让协议》是原告与被告一之间关于关联企业股权及经营相关事宜的综合性权利义务规制。目标公司25%股权的转让事宜仅仅是转让协议内容的一部分。

转让协议中明确约定,原告除配合被告一办理目标公司股权变更外还需要配合被告一办理其它5家相关企业的工商登记变更手续。

通过上述关联企业涉及股权及经营权的转让,原告彻底退出了与被告一合作的所有关联企业。转让协议约定的转让款不仅仅是目标公司股权对应的转让价款,也是被告一给予原告整体退出经营的对价。

(三)被告一主张双方股权转让协议已解除,没有任何事实与法律依据。

1、目标公司的股权转让行为仅仅是双方转让协议的一部分。

2、被告一未提供任何证据包括不限于书面解除协议或协商记录等证明双方协议已经结束,仅凭其单方主张不能成立。

3、被告一主张双方协议已解除,与其通过关联公司持续支付转让款款的行为相矛盾,一方面印证被告一的所谓协议解除主张不成立,另一方面也印证了被告一为实际合同履行方的地位。

4、更重要的是,直至2025年原告诉讼后,被告才主张所谓协议早在2022年解除,要求返还22年支付的15万元明显不合常理。这完全是被告一为推卸股权转让款支付义务而捏造的理由。

(四)转让协议合法有效,原告已如约完成了转让协议约定的全部义务,被告一应当按照约定支付对应的股权转让款。

1、原告已经按照转让协议的约定,履行了全部义务:

2、对于股权转让款的金额及支付时间节点。协议对股权转让金额作出了明确的约定,对于支付时间节点虽然在后续沟通中作出过调整,达成了新的合意,也是明确的。被告一通过关联公司仅支付部分款项155万元,剩余款项至今未付,已构成严重违约。

(五)被告一严重违约,原告有权按照双方协议约定主张逾期付款违约金及原告作为守约方为实现债权产生的律师费。根据《民法典》第146条“穿透式审判”规则,应突破形式外观,认定被告一为实际付款义务主体。同时,被告二作为股权变更后的登记股东及被告一控制的关联公司,实际受益于原告转让的股权,故需对被告一的债务承担共同付款责任。

▼

▌尊重真实意思表示通过合同目的、履行行为、沟通记录等综合判断协议真实性,否定虚假通谋的“阳合同”效力,确认“阴合同”的合法地位。

▌穿透形式认定主体若受让方通过关联公司完成股权变更或付款,需结合控制关系、资金流向、交易目的等因素,穿透认定实际义务主体,避免债务人通过关联关系逃避责任。

▌审慎认定合同变更合同内容的调整(如价款、期限)需以双方明确合意为前提,单方变更或形式变更不构成原协议解除,原协议仍对未履行部分具有约束力。

在商事审判中,法院需避免“重形式轻实质”的裁判倾向,通过穿透式审查还原交易本质,维护诚实信用原则,保护守约方的合法权益。

■本文旨在法规之一般性分析研究或信息分享,不构成对具体法律的分析研究和判断的任何成果,亦不作为对读者提供的任何建议或提供建议的任何基础。作者在此明确声明不对任何依据本文采取的任何作为或不作为承担责任。